Tage in Südtirol: Influencer auf Felsen, ein Höhenweg und viele Friedhöfe

Drei Zinnen | In den Bergen lernt man viel über Menschen. Über sich selbst und über andere. Zum Beispiel unterhalb der Drei Zinnen, jenem dominanten Gebirgsstock in den Sextner Dolomiten; ein dankbares Motiv für Kühlschrankmagnete und, ja, Influencer. Nun mag es sein, dass ich auch irgendwie Influencerin bin; vielleicht Waffel- oder, seit Jüngstem, Meerschweinchen-Influencerin. Jedenfalls lassen das Zuschriften vermuten, die ich erhalte.

Unterhalb der Drei Zinnen tritt eine Art von Influencer:innen auf, die, nun ja, Überraschung hervorruft. So wanderten der Reiseleiter und ich in angemessener Bergmontur auf einem Geröllpfad aufwärts, auf 2.400 Metern. Wir schnauften etwas, als hinter einer Kurve unversehens eine junge Frau auf einem Felsblock stand, lediglich bekleidet mit – Moment, ich muss das Fachwort nachschlagen – Boyshorts und einem Büstenhalter. Den Rest hatte sie abgelegt, hinter ihr die Berge. Die Frau schob ihren Po raus, streckte ihre Brüste vor, das Kinn ebenso und schürzte die Lippen. Es bedurfte deutlicher Mühe, lasziv auszusehen und nicht vom Felsen zu fallen, Eine andere Frau machte Handyfotos von ihr.

Es waren viele Menschen dort oben unterwegs. Von der Auronzo-Hütte bis zu den Drei Zinnen zog eine Touristenkarawane. Die Karawane verlief sich jedoch, je weiter wir den Rundweg um die Felsengruppe gingen, eine zehn Kilometer weite Schleife, die erst zur gegenüberliegenden Drei-Zinnen-Hütte führt, dann hinab ins Tal, wieder hinauf auf die Anhöhe und die sich anschließende in einem ausholenden Schwung zurück zur Auronzo-Hütte zieht.

Der Reiseleiter und marschierten also weiter zur Drei-Zinnen-Hütte. Die Aussicht war ausnehmend spektakulär; maximal instagramable.

Die Drei-Zinnen-Hütte selbst hatte bereits geschlossen. Wir saßen auf Felsen und schauten in die Gegend. Ins Tal und in die Berge zu schauen, ist hier eine absolut ausreichende Tätigkeit. Ab und zu ließ sich eine Alpendohle mit der aufsteigenden Luft zu uns tragen und wartete auf herabfallende Brotkrumen. Kleine Käfer krochen über Steine. In der Ferne taten die Menschen es ihnen nach.

Als wir genug geschaut hatten, stiegen wir ins Tal hinab. Und dann stiegen wir wieder aus dem Tal hinauf. Das war unerfreulich anstrengend; die Höhe machte sich bemerkbar. Außerdem verspürte ich den Bedarf nach leicht zugänglichen Kohlenhydraten, denn auf der Hütte hatten wir ja nichts bekommen. Wir hatten aber keine Kekse mit, auch keinen Kuchen. Immerhin fanden wir Schüttelbrot und einen Apfel im Rucksack.

Eine Szene noch, bevor ich die Drei Zinnen erzählerisch verlasse: Er, Pullunderträger (nicht in der Ausführung Berlin-Friedrichshain, sondern in der Edition Finanzamt Erlangen) trug die Kompaktkamera. Sie, gesmokte Taftbluse, die Haare hochgebunden mit – auch hier muss ich das Fachwort recherchieren – einem getigerten Scrunchie aus Satin, hielt einen kurzatmigen Pekinesen im Arm. Sie kletterte auf einen Felsen, eine Hand am Stein, in der anderen der Hund im Würgegriff. Das Vorhaben war wackelig, der Pekinese schaute besorgt – Absturz oder Erstickungtod, hier war heute alles drin. Die Frau ließ sich nieder, den Hund weiterhin fest im Arm. Sie strich ihm über den Kopf, richtete sein Fell und drehte sich in Richtung des Pullundermannes mit seiner Kompaktkamera. Gemeinsam mit dem Hund bildete sie ein Ölgemälde-würdiges Motiv vor der alpinen Bergkulisse. Ihr Körper straffte sich noch einmal. Der Pullundermann hielt sich die Komptaktkamera vors Gesicht. Die Frau richtete noch einmal den Hund – Klick!

Reiner Höhenweg | Die nächste Wanderung führte uns in die Einsamkeit des Tauferer Ahrntals, ein Ort gänzlich ohne Influencer und Pekinesen. Von hier aus, so lasen wir, könne man auf die Riesenferner-Gebirgsgruppe und auf Gletscher schauen. Das wollten wir tun, solange es sie noch gibt.

Wie alle Wege hier begann auch dieser unerfreulich steil. Rolltreppen wären eine gute Sache hier und würden manches erleichtern. Aber hier gab es weder Rolltreppen noch Bergbahnen, aber als wir eine erkleckliche Höhe erreicht hatten, konnten wir zur Kirche hinunter schauen. Dort waren wir losgegegangen. Am Hang die Lobiser Schupfen, historische Heuhütten, neu aufgebaut.

Am liebsten mag ich es ja, wenn es nach einem knackigen Anstieg eine zeitlang gerade geht. Wanderbeschreibungen wie: „Der Weg führt uns auf gleichbleibender Höhe am Hang entlang“ begrüße ich.

Ebenbfalls toll sind geöffnete Hütten. Auf der Durra Alm genoss ich erst eine Apfelschorle, dann eine Holunderschorle, dann eine Johannisbeerschorle (ich hatte Durst) und aß ein üppiges Käsebrot. Danach war ich bereit für den Abstieg.

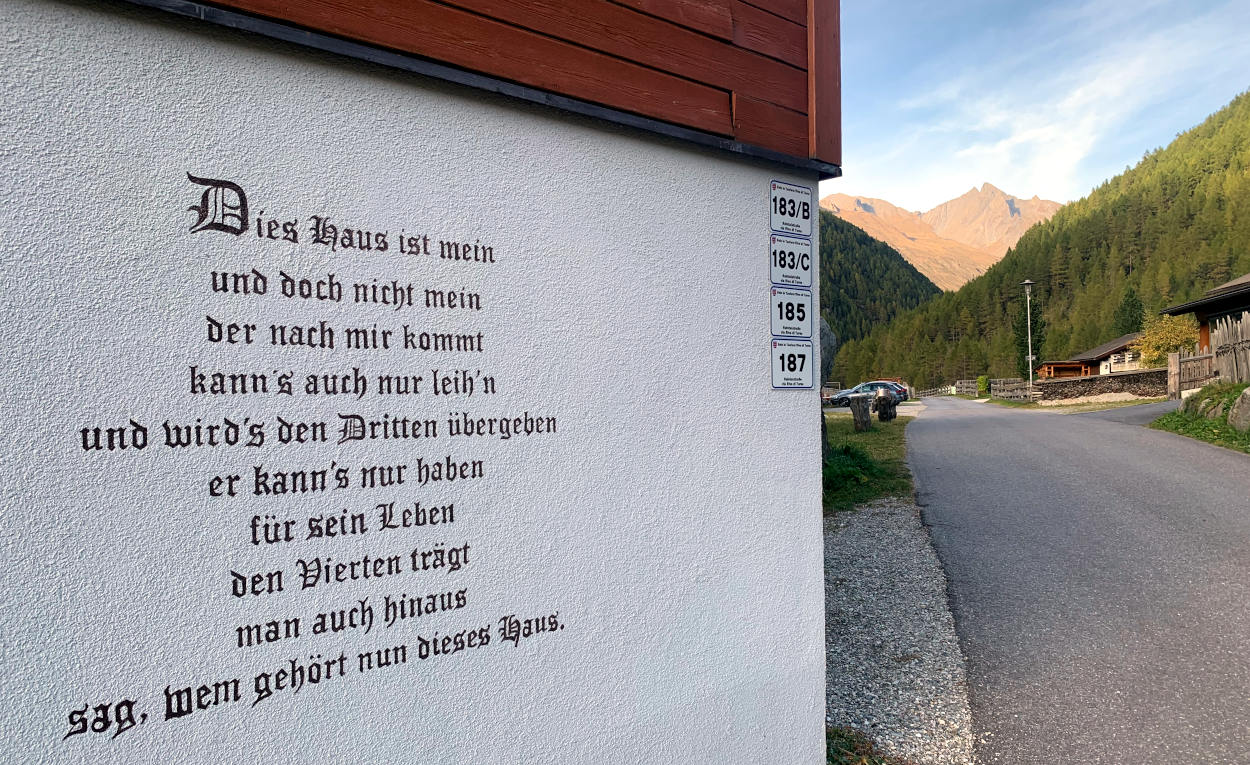

Ein Haus am Wegesrand, kurz vor dem Ziel:

Friedhof | Wenn ich andernorts bin, gehe ich gerne auf Friedhöfe. Niemand erzählt das Leben so gut wie die Toten, besonders in den Dörfern, wo die Namen auf den Grabsteinen sich ungezählt wiederholen und wo – wie hier in Südtirol – jedes Grab Fotos derjenigen Menschen zeigt, die es beherbergt. Man schaut in Gesichter aus drei Jahrhunderten, Menschen in strenger Tracht und mit ebenso strengen Mienen, Schwarz-weiß-Aufnahmen aus einer weit entfernten Zeit. Man sieht Menschen mit schweren Brillen im Sepia der 1970er und Fotos aus jüngeren Tagen, bunt und fröhlich.

Wer in den Bergorten Südtirols zu liegen kommt, hat eine hervorragende Aussicht. Die Gräber befinden sich an den Kirchen, die Kirchen stehen exponiert im Dorf. Es gibt Gräber voller Lechners, Unterlechners und Siebenlechners, voller Hubers, Unterhobers und Oberhubers.

Wer in der Stadt liegt, etwa in Bruneck oder in Brixen, ist umrahmt von Arkadengängen. In den Arkaden liegen die Reichen und die Honorigen, in der Mitte ruht das gemeine Volk. Auf den alten Grabsteinen: Berufe und Verwandtschaftsbeziehungen. „Güterbesitzer“ war ein auffallend beliebter Beruf der Laubenliegenden.

In der Kategorie „Reproduktion“ geht der Sonderpreis an den Neuhauser Josef jun., der 22 Kinder mit vier Frauen zeugte:

Ich möchte Romane über all diese Familien lesen, über die Neuhausers und über die Lechners, die Unter- und die Sieben-, über die Menschen, deren Hof und Herkunft auf dem Grabstein steht, und über diejenigen, deren Spitzname verzeichnet ist, weil sie niemand unter dem richtigen Namen kennt.

Gelesen | Jetzt droht ein großer Krieg [€]. Eine lange Analyse zu den Zusammenhängen zwischen den Angriffen der Hamas, der Rolle Irans und der Rolle Russlands. Sehr interessant, gleichzeitig ausgesprochen unerfreulich.

Ausprobiert | So groß ist der Gaza-Streifen im Vergleich zur eigenen Stadt. Spoiler: Er ist klein.