Bonderup – Uggerby | Ich erwachte mit einem seltsamen Gefühl. Lichtschein drang durchs Fenster, draußen Vogelgezwitscher und … nichts. Kein Rauschen, kein Prasseln oder Brausen – nicht einmal ein Tröpfeln. Auch kein Fieseln, kein stummes Nieseln. Sondern: Sonnenschein.

Küche und Badezimmer rochen leicht nach nassem Hund. Überall trockneten Wäsche, Schuhe und Helme. Gleichzeitig roch es nach Kaffee und frischen Brötchen: Der Reiseleiter war schon tätig geworden.

Als wir das Haus verließen, war es, als seien die Heuschrecken über unseren Gastgeber hereingefallen. Denn wir hatten sein Angebot angenommen, gut gefrühstückt und uns Brote für die Fahrt geschmiert, schließlich gab es weit und breit – in Fahrradentfernung gemessen – keinen Supermarkt.

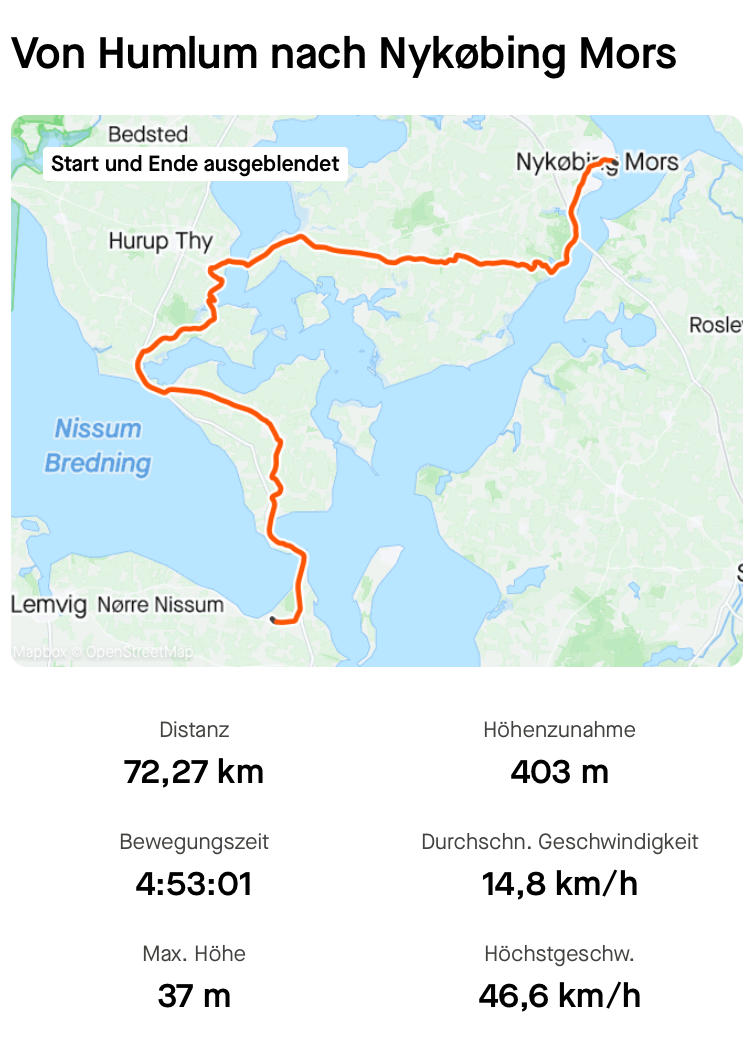

Die nachfolgende Fahrt nach Aalborg ging so schnell, dass wir es alle kaum glauben konnten. In zwei Stunden und vierzig Minuten glitten wir bei Sonnenschein und Rückenwind durch Korn- und Kartoffelfelder, ohne Hügel, nur geradeaus, 47 Kilometer. Es war eine Wonne.

Für dieselbe Distanz hatten wir tags zuvor das Doppelte an Zeit gebraucht, und jetzt war alles ganz leicht.

Die Klappbrücken von Aalborg begrüßten uns mit offenen Armen. Wir segelten in die Stadt hinein, frei von Regenhosen und Kükenponcho und beflügelt davon, nach Tagen der Landpartie eine große Stadt zu sehen. Wir saßen am Limfjord und schauten uns die Menschen an. Wir schoben die Räder durch die Stadt, durchwanderten Altstadtgassen und eine Drogeriekette.

Dann fuhren wir zum Bahnhof. Die Etappe wäre sonst zu lang geworden: 90 Kilometer hätten wir als Erwachsene vielleicht noch gemacht, mit den Kindern nicht. Wir versorgen uns mit Matilde-Milchshakes und Faxe Kondi und ließen uns nach Hirtshals fahren. Mit uns im Zug waren eine Menge Leute, die von Hirtshals aus nach Norwegen übersetzen; die Fähre nach Kristiansand fährt nur zweieinhalb Stunden, die Fahrt nach Bergen dauert sechzehneinhalb Stunden. Wir unterhielten uns mit einem jungen Mann, der sich zu uns in den Vierersitz gesellte; er und sein Bruder, der eine noch Schüler, der andere schon etwas älter, starteten an diesem Tag eine dreiwöchige Radreise durch Norwegen – mit Zelt und Campingkocher, seine erste Radreise überhaupt.

Von Hirtshals aus radelten wir nach Uggerby raus zu unserer Unterkunft. Unterwegs plünderten wir noch einen Supermarkt. Die Brote vom Morgen waren längst weggefuttert, und in Aalborg hatten wir nichts gegessen.

Nach dem Abendessen spazierten der Reiseleiter und ich noch durchs Dorf. Die Kinder chillten vor ihren Geräten.

Ferrtislev-Bonderup – Hirtshals über Aalborg

Radkilometer: 59

Höhenmeter: 123

Radfahrzeit: 3 Stunden 30

plus eine Stunde Zugfahrt von Aalborg nach Hirtshals

Uggerby – Skagen | Die letzte Etappe, das große Finale! Wir beluden ein letztes Mal die Räder.

Mein Taschen-in-Taschen-System hat sich herausragend bewährt. Ich musste zu keinem Zeitpunkt etwas suchen und war auch in den Unterkünften hervorragend sortiert. Auch für den großen Regen erwiesen sich die Kompressionstaschen als praktikabel. Meine Packtaschen, eine grünen Fahrradtaschen, sind gut dicht, vor allem mit zusätzlichem Überzug; Schwachstelle war das Spritzwasser von unten. Dadurch, dass die Kompressionstaschen jedoch aufrecht in den Fahrradtaschen stehen, war das kein Problem; alles blieb trocken. Der Reiseleiter hingegen steckte mehrmals bis zur Brust in seinen Packtaschen und kramte nach Badehose, Werkzeug und Schwimmbrille, unter Flüchen flogen Dinge auf die Erde.

Schon beim ersten Zieleinlauf fand ich, dass sich die Nordspitze Jütlands hervorragend als Schlusspunkt einer Reise eignet. Plötzlich wandelt sich die Landschaft, öffnet sich, Bäume und Wiesen werden zu Dünen, und es sind nur noch wenige Kilometer bis nach Skagen. Seinerzeit kamen wir von Süden, von der Ostseeseite. Diesmal kamen wir von Westen, der Nordseeseite. Der eindeutige Vorteil: Wir hatten auf der ganzen Strecke Rückenwind.

Wir erreichten die Kirche von Råbjerg; eine gute Gelegenheit, das erste Mal anzuhalten.

Ein Gebäude aus dem 13. Jahrhundert, danach nochmal angebaut und umgebaut, mit einem hölzernen Schiff unter der Decke. Vor der Tür wie überall der Friedhof mit Grabsteinen bis zurück ins 18. Jahrhundert: Familienväter, Mütter, Seefahrer, Soldaten, Gereiste, Ausgezeichnete, Verdiente und ganz Gewöhnliche.

Nach der Kirche folgt Råbjerg Mile, Dänemarks größte Wanderdüne. Jedes Jahr bewegt sie sich fünfzehn Meter Richtung Kattegat. In 130 Jahren wird sie im Meer verschwunden sein.

Wir erklommen die vierzig Meter hohen Sandberge, was leichter erzählt ist, als es getan war. Die Düne ist steil; wir taten einen Schritt und rutschten einen halben wieder hinunter. Ein hervorragendes Herz-Kreislauf-Training, eine gute mentale Übung.

Oben stürmte es geradezu absurd. Der Wind riss an den Haaren, trieb den Sand gegen Beine, Arme und ins Gesicht. Es prickelte und prasselte, es knirschte und knisterte. Böen tragen in jeder Minute Millimeter für Millimeter ab und wehen die Körner unbeirrbar gen Osten. Ein beeindruckendes Schauspiel.

Wir blieben eine ganze Weile auf der Düne und genossen die Weite. Die Kinder übten Weitsprung und bauten Häuser, die direkt wieder verweht wurden.

Dann waren es noch zwölf Kilometer, die letzten zwölf Kilometer der Reise. Sonnenschein, Rückenwind, der Geruch von Salz und Meer.

In Skagen gab es das ebenso obligatorische wie notwendige Begrüßungssofteis.

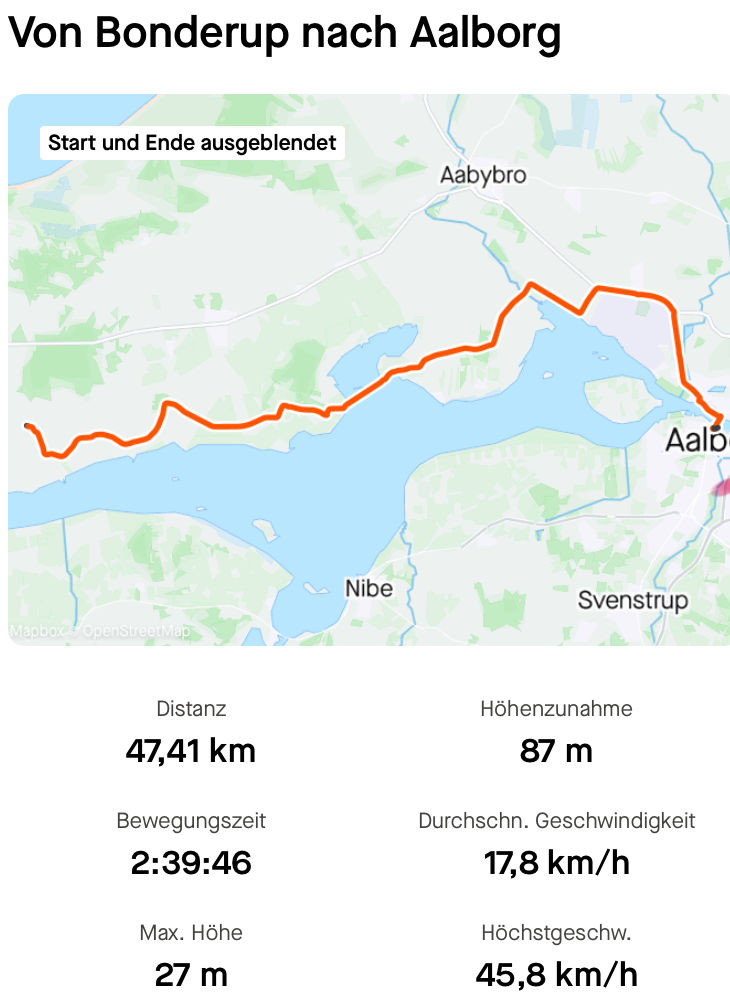

Insgesamt sind wir 410 Kilometer durch Dänemark gefahren. Die letzte Etappe war mit 42 Kilometern die kürzeste. Die längste hatte 72 Kilometer. Die zeitlich längste war begleitet von Dauerregen und Gegenwind.

In den darauffolgenden drei Tagen blieben wir in Skagen. Wir fuhren sogar Fahrrad. Davon erzähle ich später noch – ebenso wie von den Damen und Herren mit, Zitat unserer Gastgeberin in Mitteljütland, Porsche, Polohemd und Pullover über der Schultern. Denn ausgerechnet während wir dort waren, war Hellerup-Woche.

Uggerby – Skagen

Entfernung: 42 Kilometer

Höhenmeter: 48

Reine Fahrzeit: 2 Stunden 21

Gehört | Daniela Krien: Der Brand. Eine Geschichte, bei der im Außen wenig passiert, wohl aber im Innen. Rahel und Peter sind seit 30 Jahren verheiratet, hatten Höhen und Tiefen in ihrer Ehe. Was sich währenddessen verabschiedet hat, ist die gegenseitige Liebe. In einem Sommerurlaub begegnen sie sich wieder. Ein Buch, das Geschmackssache ist; ich mochte die Geschichte gern, ihre langsame Entwicklung und ihre ostdeutsche Perspektive.