Freudvoll in Wannsee, Kipppunkte und zwei Tauben

Berlin Hauptbahnhof | Diese Woche stehe ich im Berliner Hauptbahnhof. Draußen regnet es, es ist kopfschmerzfrüh, ein zu warmer Februartag. Gestern Abend hat es noch geschneegrieselt, heute sind es schon wieder acht Grad. Ich habe mir einen Saft gekauft, für ein Brötchen ist es noch zu früh. In einer halben Stunde fährt mein Zug.

Der Verkäufer einer Obdachlosenzeitung stellt sich neben mich, fragt mich nach Geld. Ich greife nach dem Portmonee, aber ich habe nur eine Hand frei. „Ich kann deinen Becher halten“, sagt er. Ich gebe ihm den Saftbecher und danach zwei Euro. Er ist 25, vielleicht 30 Jahre alt. Sein Blick ist weich, sein Haar dunkel, der Bart vielleicht fünf Tage alt.

„Kommst du von hier?“, fragt er und reicht mir den Saft zurück. Ich sage, dass ich gleich nach Hause fahre, ins Münsterland. Er komme aus Stuttgart, sagt er. Vor einigen Wochen sei er hergekommen, weil in Berlin alles besser sein solle. „Und?“, frage ich, „ist es das?“ Nein, antwortet er, überhaupt nicht. Aber Stuttgart sei auch nicht gut.

Er fragt, ob ich mit hoch zum Gleis komme. Dort könne er rauchen. Es ist das Gleis, auf dem ich abfahren werde. Wir gehen hoch und suchen uns einen Platz am Ende der Überdachung. Weiter vorne, sagt er, stehe immer eine Frau, die auch Zeitungen verkaufe. Es sei besser, weiter durchzugehen, sonst gebe es Ärger.

Er zündet sich eine Zigarette an. „Rauchst du auch?“, fragte er und hält mir eine Zigarette hin. Ich verneine. „Gut so“, meint er. „Ist doof und kostet Geld.“ Er werde von den Menschen oft gefragt, warum er nicht arbeite. Manchmal schrien sie es ihm als Befehl zu: „Geh arbeiten!“ – „Was antwortest du dann?“, frage ich ihn. Er zuckt mit den Schultern. Er habe gearbeitet, auf dem Bau. Aber er habe kein Geld bekommen und Angst gehabt vor den Serben. „Das waren schlimme Menschen.“ Zweimal habe er auf einer Baustelle gearbeitet, aber immer habe er das Geld nur unregelmäßig bekommen, manchmal gar nicht, und er habe sich gefürchtet. Jetzt lebe er in einem Zelt. Einmal, sagt er, habe ein Mann es sehen wollen, das Zelt. „Er hat mir nicht geglaubt. Er dachte, ich betrüge.“ Da habe er den Mann zu seinem Zelt geführt, er habe es sich angesehen und ihm zwanzig Euro geschenkt. „Das war nett. Aber es war ein komischer Mann.“

Ich frage ihn, ob er Freunde habe. „Nein“, sagt er. „Du?“ Ich bejahe. „Das ist gut“, sagt er. Zwischen den Worten stehen wir da und schauen, wie Züge einfahren, wie Menschen aussteigen, wie sie einsteigen, wie sie fort fahren und verschwinden. Ich frage ihn, ob er demnächst woanders hin möchte. Er zuckt mit den Schultern. „Manchmal kriegst du Hilfe hier“, sagt er und nennt eine Straße. „Dort kannst du hingehen.“ Er werde wohl noch bleiben. Denn wohin sonst? Fünfzehn Euro habe er gestern eingenommen, das reiche für Essen und seine Zeitungen und manchmal für eine neue Schachtel Zigaretten. Aber es sei mühsam.

Am Ende fragte er nach meinem Kontakt, fragt, ob er ihn auf dem Handy einspeichern dürfe. „Nein“, sagte ich, „das möchte ich nicht.“ Er nickt. Dann hält er mir die Ghettofaust hin. „Ich muss jetzt los“, sagt er. Ich stupse dagegen. und sage: „Alles Gute.“ – „Dir auch“, sagt er. Dann verschwindet er die Rolltreppe hinab.

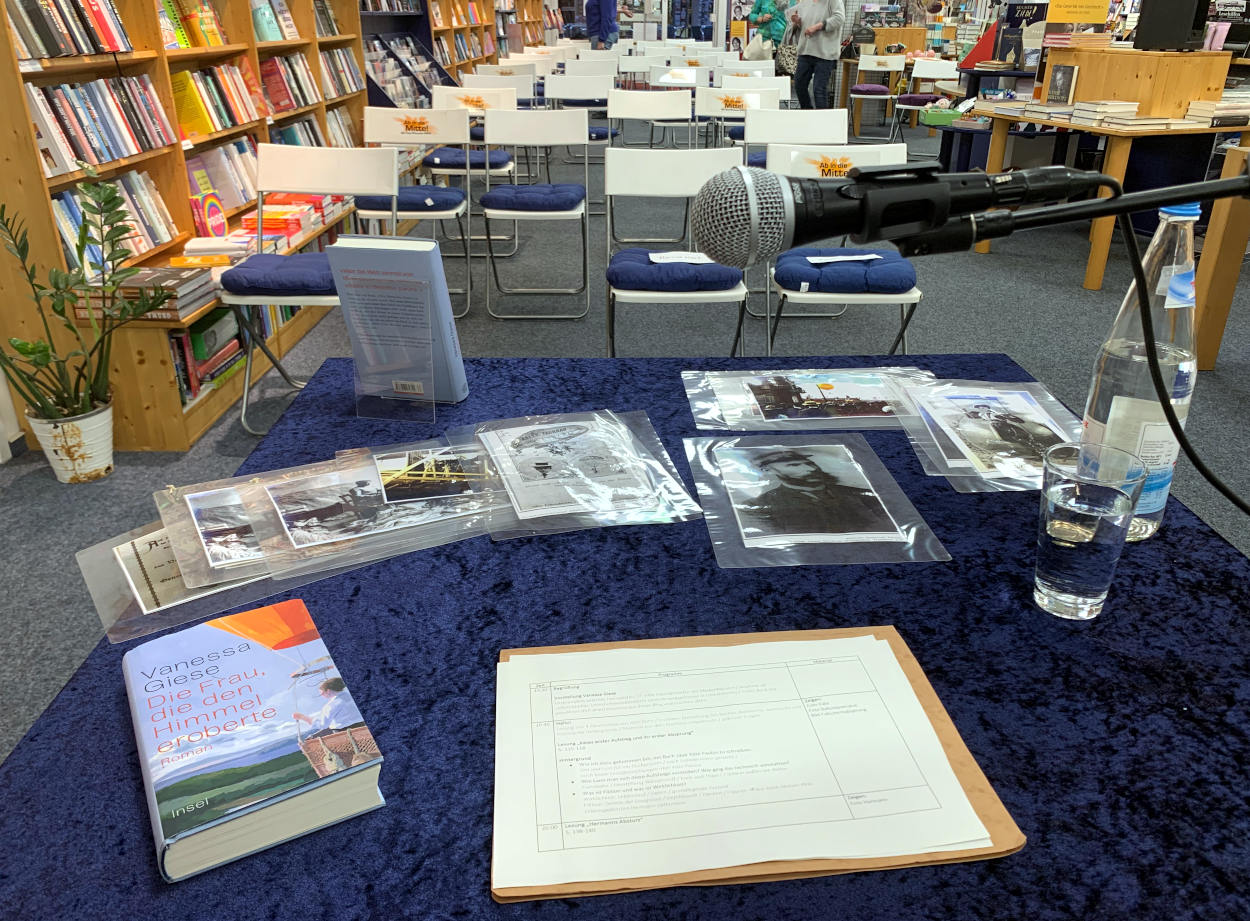

Gelesen | Kathrine Kressmann Taylor: Adressat unbekannt. Ein kleines und doch ganz großes Buch, 80 Seiten, veröffentlicht erstmals im Jahre 1938. Ein Briefroman, der die Freundschaft zwischen zwei Geschäftsleuten in den Monaten um Hitlers Machtübernahme schildert, der Eine ein deutscher Geschäftsmann, der Andere ein emigrierter Jude. Kein Satz zu viel, keiner zu wenig, mit intelligentem Twist.

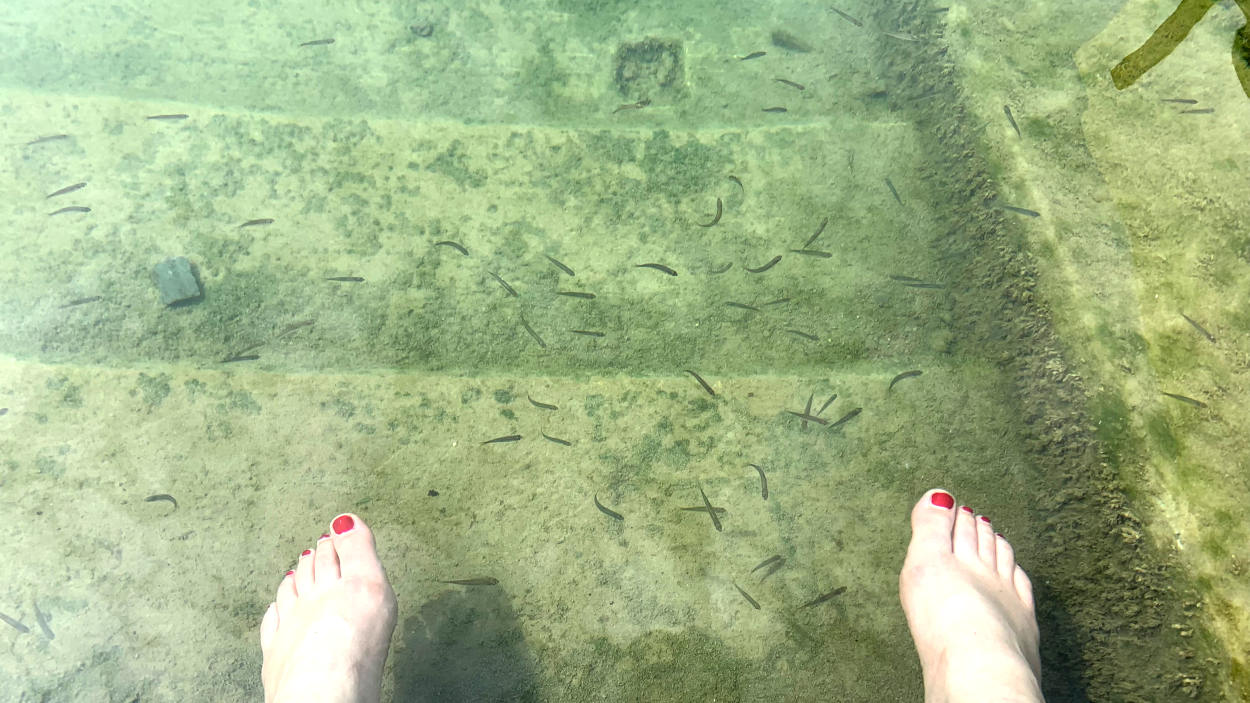

Wannsee | Den Bahnhof Wannsee mag ich sehr – und auch dieses Foto mit den zwei gelangweilten Tauben:

Große Freude erlebte ich, als ich den Tunnel zu den Gleisen entlang ging. Unverhofft begegnete mir der Designer und Illustrator Christoph Niemann, dessen Arbeit ich gern mag:

Partytante | Anfang Februar steht immer ein wichtiger Termin an: Geburtstag des kleinen Patenmädchens. Wobei: So klein ist es mittlerweile nicht mehr, aber im Vergleich zum großen Patenmädchen, das bereits eine Patenfrau ist, doch.

Das kleine Patenmädchen wurde Neun, ein gewichtiges Alter. Dritte Klasse, bald steht die Kommunion an. Das Bücherlesen eröffnet neue Welten, danach kommt zügig das letzte Jahr in der Grundschule – das sind große Entwicklungen.

Work-Life-Achtsamkeitsbumms | Morgenspaziergang im Münsterland. Werde ich demnächst öfter tun, das war erfrischend. Ich habe mir in den nächsten Wochen Zeiten im Kalender reserviert, so dass mir niemand Termine reinschieben kann.

Generationen | Ein Kunde wünscht ein Seminar zu Thema „Generationenübergreifend zusammenarbeiten“. Es gebe Konflikte zwischen den Jungen und den Alten im Unternehmen. Er nannte Beispiele. Ich war neugierig und sagte zu.

Ich bin ja der Meinung, dass es keine Generationen gibt. Natürlich existieren sie im familiären Sinne als Oma, Sohn und Enkel, aber nicht im Sinne, dass Geburtsjahre bestimmte persönliche Einstellungen prägen, auch wenn es selbst ernannte Trendforscher gibt, die Gegenteiliges behaupten.

Der Soziologe Martin Schröder, Professor an der Universität des Saarlandes, hat sich der Frage gewidmet und bestätigt, was ich anekdotisch erlebe: Es gibt keine Generationen. Was es allerdings gibt, sind zwei Effekte: einen Alterseffekt und einen Periodeneffekt. Man kann Einstellungen von Menschen mit ihrem Alter erklären: Zunehmendes Erfahrungswissen prägt Einstellungen. Ein Beispiel sind Frauen, die in jungen Jahren noch der Ansicht sind, dass Frauenrechte überflüssig sind, und mit zunehmenden Erfahrungen im Berufsleben ihre Meinung ändern. Oder man kann Einstellungen von Menschen mit dem Zeitpunkt erklären, mit dem sie befragt wurden: Wir alle denken heute anders als früher – als zum Beispiel 1930, 1950 oder 1985.

Ich werde nun ein schönes Seminar machen, in dem wir über Generationen, Alter und Zeitgeist sprechen. Ich werde fragen, inwiefern es praktisch ist, Wünsche an Arbeitgeber damit abzuwehren, dass wir sie auf Jahrgänge projizieren – und was eine Alternative sein kann. Ich bringe Übungen mit, in denen die Teilnehmer:innen Konfliktgespräche führen und Lösungsräume zu schaffen. Ich freue mich schon sehr.

Schlauer werden | Meine Coachingausbildung an der Fernuni schreitet voran, und ich bin immer noch begeistert. Handfeste Methoden, eine tolle Tiefe und vieles, das auch außerhalb von Eins-zu-Eins-Coachings anschlussfähig an meine Arbeit ist.

Beim letzten Präsenzwochenende lag der Schwerpunkt auf Veränderung. Da war ich natürlich gespannt wie ein Flitzebogen, und ich wurde nicht enttäuscht. Nur eine Erkenntnis sei hier genannt: Ich habe bislang – aus meiner Erfahrung heraus – immer von „Takt und Rythmus“ gesprochen, die Veränderung braucht. Nicht alles passt zu jeder Zeit, stattdessen ist es wichtig, Momente abzuwarten, in denen Menschen bereit sind für Veränderung. In der Uni habe ich jetzt gelernt, dass diese Momente „Kairos“ heißen, und Kairos eines der acht generischen Prinzipien der Synergetik ist, die Ordnungs- und Chaosphänomene in offenen dynamischen Systemen beschreibt.

Kairos bedeutet „Passung in der Zeit“: Veränderung verläuft nicht linear, sondern sprunghaft in Form von Kipppunkten. Die Kipppunkte sind Momente maximaler Instabilität: Das Alte ist nicht mehr passend und hilfreich, über längere Zeit hat sich eine Spannung aufgebaut. Wollen wir nun Veränderung anstoßen, brauchen wir Destabilisierung im Kontext von Stabilität: sichere Rahmenbedingungen und gleichzeitig Irritation.

Ich habe Methoden gelernt, an diesen Kipppunkten zu arbeiten. Das war gut.

Schweine | Der Dicke und das Pionierschwein:

Und sonst | Meine ehemalige Kollegin und nun Professorin Annika Sehl hat im Zukunftsrat für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mitgearbeitet und gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen Vorschläge zu seiner Reform vorgelegt, die ich allesamt vernünftig finde.