Ein Besuch in Utrecht und der Vortrag eines Wohnwendeökonoms

Expedition nach Utrecht | Am Wochenende fuhr ich nach Utrecht, gemeinsam mit dem Reiseleiter. Der Reiseleiter hatte vorab einen Reiseführer studiert – mit dem Ergebnis, dass wir die Reise auf uns zukommen lassen sollten, ohne Plan. So stiegen wir also in den Zug, der uns erstaunlich schnell nach Utrecht brachte, in zweieinhalb Stunden nur. Der Reiseleiter, der zweimal wöchentlich zum Arbeitgeber nach Köln pendelt und hart unter den Widrigkeiten des Bahnfahrens leidet, meinte, dass er möglicherweise einfacher nach Utrecht als nach Köln käme und dieser Sachverhalt Erwägungen nach sich ziehen könnte, langfristig. Er verwarf den Gedanken dann aber doch wieder, vorläufig, aus Liebe zur Arbeitsstelle.

Wir kamen also an, es war Samstagmorgen, schlossen unsere Rucksäcke in ein Schließfach und marschierten los, ohne Plan, wie geplant. Wenn man in Utrecht aus dem Bahnhof tritt, steht dort ein monumentales Einkaufszentrum, das größte überdachte Ding Europas. Es ist erstaunlicherweise genauso wenig einladend wie alle Einkaufszentren und macht ebensowenig Spaß. Aber wir gingen hindurch, um in die Stadt zu kommen. Auf dem Weg zum Einkaufszentrum begegnete uns das Fahrradparkhaus. Es hat zwölfeinhalbtausend Stellplätze, und wie wir sehen konnten, zumindest auf der ersten Etage, waren fast alle besetzt. Die Leute sausten hinein und hinaus. Es war erfreulich anzusehen. Wir standen eine ganze Weile dort.

Die Innenstadt ist autofrei: Gassen und Grachten, Geschäfte und Cafés, und es war erstaunlich viel los, man könnte auch von Menschenmassen sprechen. In Utrechts Altstadt biegen überall Gässchen ab, oftmals begegnet man Wasser, und es ist nicht ganz klar, wohin man nun soll, weil es überall hübsch ist. Man möchte in diese und in jene Straße abbiegen, mit der Aufmerksamkeitsspanne eines umherflatternden Schmetterlings.

Irgendwann aber kommt man zurecht und denkt: „Hier war ich schonmal“, dann erkennt man erstmals Dinge wieder und es kommt das Gefühl auf, sich irgendwie orientieren zu können.

Im Reiseführer hatten wir von einem Blumenmarkt gelesen, der immer Samstags stattfindet und von dem niemand ohne Blumenzwiebel nach Hause geht. Die Autoren hatten recht. Ich kaufte einen Haufen Blumenzwiebeln, die der Reiseleiter fortan tragen durfte.

Alsdann war es an der Zeit, ein Café zu besuchen. Wir beschlossen, erst ein Bier und dann einen Kaffee zu trinken. Damit das Bier nicht so alleine war, aßen wir ein Brötchen mit Apfel und Ziegenkäse dazu – und Kürbissuppe. Das war schmackhaft. Wir saßen dabei an einer Gracht, um nicht zu sagen: darüber. Das Haus ragte etwas übers Wasser. Manchmal fuhr ein Schiff vorbei, manchmal paddelten Kajakfahrer, wir besäuselten uns leicht, das Leben war wunderbar.

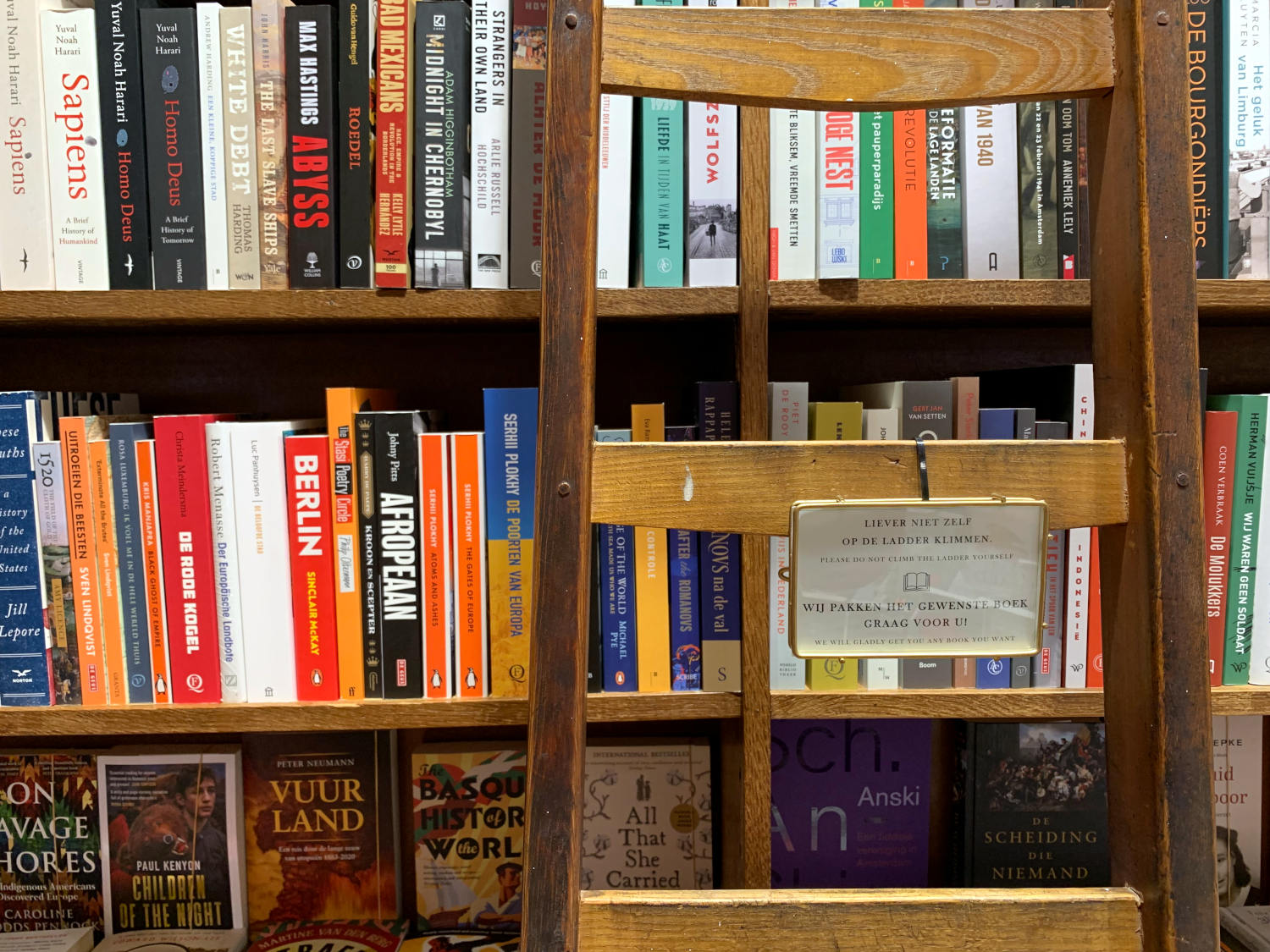

Nicht nur Blumenzwiebeln, auch Buchläden hatten eine Anziehung auf uns. Wir entdeckten, dass es in Utrechts Buchläden viele englischsprachige Bücher gibt, und zwar jene, die einem in Deutschland nicht unterkommen: Bücher aus kleineren Verlagen und solche, die jenseits des Mainstreams der Spiegel-Bestsellerliste stattfinden. Wir arbeiteten uns durch alle Buchhandlungen der Stadt, einschließlich des ältesten feminstischen Buchladens der Niederlande, und fanden in jedem der Geschäfte etwas, das der Reiseleiter tragen durfte.

Insofern gesellten sich etliche Bücher zu den Blumenzwiebeln, weshalb es irgendwann an der Zeit war, das Hotel aufzusuchen, bevor der Reiseleiter sich zum orthopädischen Notfall entwickeln würde.

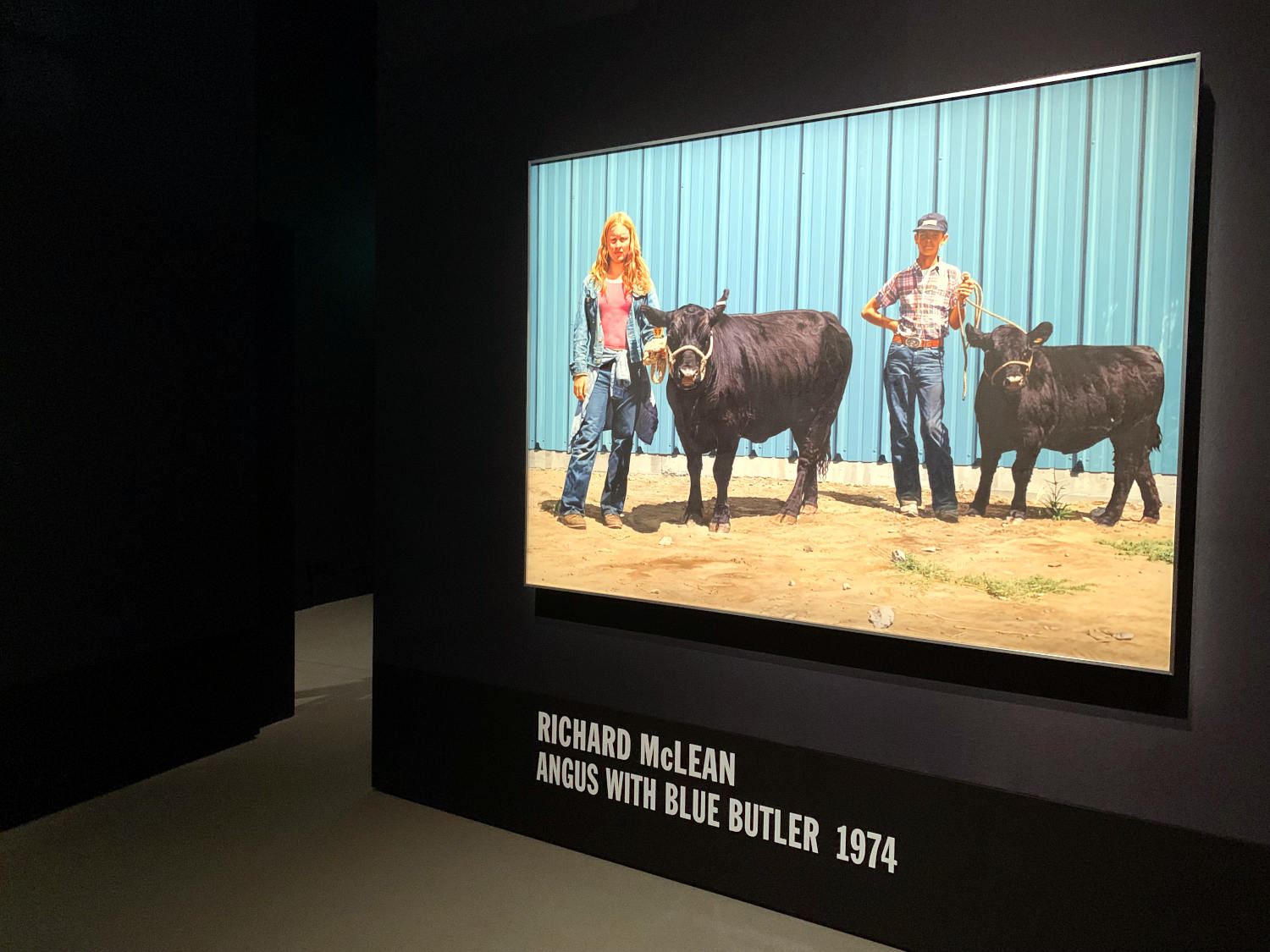

Am nächsten Tag schlossen wir unser Gepäck wieder im Bahnhof ein, dazu die Blumenzwiebeln und die Bücher und gingen ins Centraal Museum. Es verfügt über eine umfangreiche Sammlung aus Kunst, Design, Mode und Stadtgeschichte; das konnte nicht falsch sein für uns als Utrecht-Newbies. Am meisten mochte ich die Sonderausstellung mit fotorealistischen Werken, also mit Bildern, die gemalt sind, aber aussehen wie Fotos. Das gefiel mir, denn bei dieser Art der Malerei sieht man besonders gut, was abgebildet ist; das kann man nicht von jedem Kunstwerk behaupten.

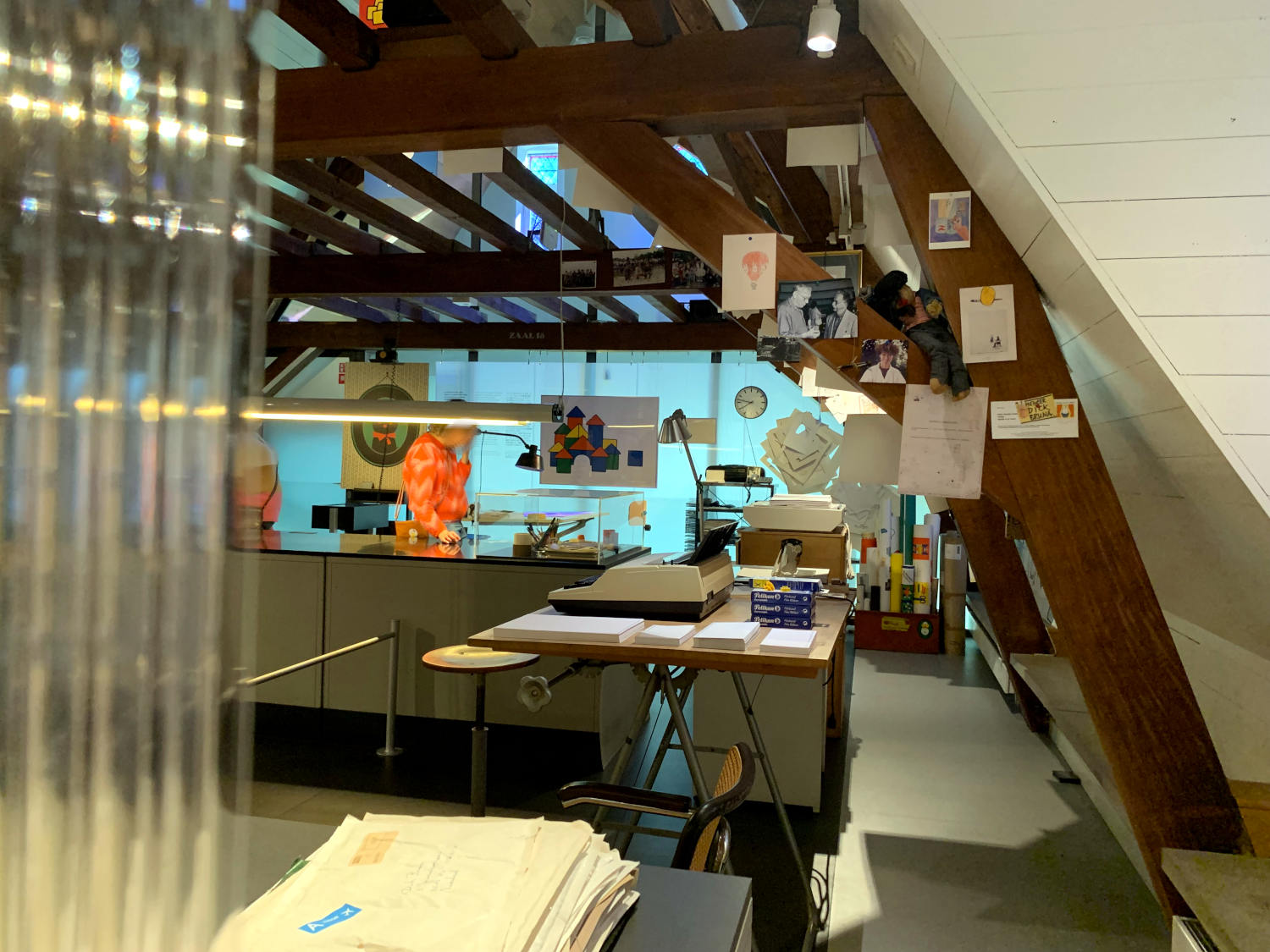

Außerdem mochte ich das Atelier von Dick Bruna, dem Erfinder von Nijntje (deutsch: Miffy) und Illustrator von Buchumschlägen und Plakaten. Er lebte in Utrecht und mochte es gemütlich. Ich war sogleich versucht, mich nur noch aufs Schriftstellertum zu konzentrieren und ebenfalls solch ein Atelier zu bewohnen, nur um während des Arbeitens auch in einer Hängematte liegen zu können – wie Dick Bruna, wenn er nachdachte.

Wir kehrten nochmal in einem Restaurant ein, diesmal in ein vietnamesisches in einer etwas abseitigen Straße; der Ausflug lohnte sich. Dann holten wir unsere Rucksäcke und Bücher und Blumenzwiebeln aus dem Schließfach und fuhren zurück nach Hause, wieder in zweieinhalb Stunden und ohne Zwischenfälle. Das war komfortabel.

Mehr über Utrechts autofreie Innenstadt bei Bloomberg (How Utrecht Became a Paradise for Cyclists) und auf einer irischen Website: How much can a city’s street change in about a decade? Before/after images from Utrecht.

Gelesen | Gabriele von Arnim: Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Just an dem Tag, an dem Gabriele von Arnim ihren Mann verlassen möchte, erleidet dieser einen Schlaganfall – und zehn Tage später den zweiten. Er wird aus allem herauskatapultiert: aus seinem Berufsleben und seinen privaten Plänen. Seiner Frau geht es genauso. Was folgt, sind zehn gemeinsame Jahre der Pflege, der Zuwendung und Fürsorge, aber auch der Übergriffigkeit, der Hilflosigkeit und der Balance zwischen Würde und Demütigung. Eine sehr nahe Erzählung, die nicht mit dem Tod endet, sondern zwei Jahre danach.

Gelesen | Imre Kertész: Roman eines Schicksallosen, aus dem Ungarischen von Christina Viragh. Imre Kertész, geboren in Budapest, wurde als 14-Jähriger nach Auschwitz verschleppt, kam anschließend nach Buchenwald und in das Buchenwalder Außenlager nach Zeitz. Im Roman erzählt er seine Geschichte im Plauderton eines unbedarften Teenagers: die Fahrten im Zugwaggon, das Sortieren der Häftlinge, die Vernichtung der Mitreisenden, die Arbeit und das Leben im Lager. Schließlich wird er krank – was ihm erst fast das Leben kostet und dann sein Leben rettet. Ein Buch, das noch lange nachhallt.

Gelesen | Tagebuchbloggen: Little Ente ist weg

Gehört | Elitenforscher Michael Hartmann zu Gast bei Jung & Naiv. Ich habe erst die ersten eineinhalb von vier Stunden gehört. Aber die sind schon weiterempfehlenswert. Außerdem möchte ich eine Erkenntnis teilen: Hartmann argumentiert deutlich pro Frauenquote, ergänzt aber eine interessante Beobachtung aus der Forschung. Denn Ergebnis eine funktionierenden Frauenquote ist, dass Nicht-Akademiker:innen benachteiligt werden – oder anders gesagt: Bürgertöchter verdrängen Arbeiterkinder. Der Begriff dazu ist homosoziale Kooptation: Gleich und Gleich gesellt sich gern; Entscheider:innen bevorzugen diejenigen Kandidat:innen, die ihnen ähnlich und deshalb vertrauter sind; Aspekte sind hier beispielsweise Geschlecht, Habitus, gemeinsame Glaubenssätze, Interessen und Sozialisierungserfahrungen. Steht das Geschlecht als Variable nicht zur Verfügung, weil es eine Quote gibt, werden die anderen Merkmale dennoch – mitunter stärker – aufrecht erhalten.

Frühjahrsbereitschaft | Ich wäre jetzt übrigens bereit fürs Frühjahr, insbesondere für den Start ins Gartenjahr. Sie wissen schon: Hände in die Erde und Setzlinge einbuddeln, ein bisschen umgraben, harken und nachbessern – und freudig streicheln, was bereits aus der Erde guckt. Ich wäre auch bereit, in den Blumemmarkt zu fahren, Pflanzen zu kaufen, sie in Töpfe zu setzen und die Töpfe dann hübsch zu drappieren, etwa vor die Haustür oder auf der Terrasse. Ich wäre auch bereit, Rad zu fahren, nicht vermummt wie jetzt in Februar, sondern nur mit einem dünnen Pullover bekleidet, mit warmem Wind im Gesicht. Ich wäre bereit, die Blumenzwiebeln aus Utrecht zu setzen, in Töpfe und Beete, vors Haus und hinters Haus. Für all das wäre ich bereit, an mir soll es also nicht liegen, wenn noch Winter ist.

Immerhin bemerkte ich auf der Rückfahrt aus Utrecht, dass die Sonne nun nicht mehr am Nachmittag untergeht, sondern zu einer Tageszeit, die man fast schon Abend nennen kann. Wir fuhren heim, es war 18 Uhr, und ich konnte noch aus dem Fenster schauen. Das stimmte mich froh.

Wohnwende | In der vergangenen Woche besuchte ich einen Vortrag von Daniel Fuhrhop, einem Mann, der sich mit unsichtbarem Wohnraum beschäftigt. Er nennt sich „Wohnwendeökonom“, was einerseits eine gute Marketingnummer ist. Andererseits liefert er tatsächlich einen interessanten Beitrag zur Wohnungsnot in den Städten. So sagt er – ich gebe hier eine Managementsummary -, dass es ausreichend Wohnraum gebe und dass er nur schlecht verteilt sei: Ein Drittel der deutschen Rentnerinnen und Rentner lebe auf mehr als 100 Quadratmetern. Die Gründe sind klar: Die Kinder ziehen aus, irgendwann verstirbt der:die Partner:in, man ist allein, kann oder möchte sich aber nicht vom Eigentum trennen. Für die Wohnpolitik, so Fuhrhop, sei deshalb ein Schlüssel, Renter:innen bei einem Umzug in ein kleineres Zuhause zu motivieren und zu unterstützen – nur jene, die wollen, versteht sich, aber das seien immerhin einige: Solch ein Eigenheim kann schließlich auch eine Last sein. Die Süddeutsche Zeitung hat diesem Thema jüngst einen Artikel gewidmet: Oma soll umziehen [€].

Eine weitere Möglichkeiten für mehr Wohnraum, so Fuhrhop, sei eine Form der Untermiete; es nennt sich „Wohnen gegen Hilfe“: Student:in oder Geflüchtete:r zieht bei älterem Menschen ein, zahlt keine Miete und verrichtet dafür haushaltsnahe Tätigkeiten. In Belgien gebe es dafür professionelle Agenturen, die ein Casting und damit Sicherheit garantieren und bei Konflikten unterstützen.

Auch die Anzahl der unvermieteten Wohnungen ist nach Fuhrhops Ansicht spannend: Etliche Wohnungen in Städten seien ungenutzt, eine genaue Zahl sei oft nicht erfasst, gerade in kleineren Orten. Auch die seien unsichtbarer Wohnraum. Der Grund sind in kleineren Städten nicht Immobiliengesellschaften, die spekulieren, sondern: Die Vermieterin hat in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht, hat es nicht unbedingt nötig zu vermieten und lässt nun lieber leerstehen.

Insgesamt ein interessanter Vortrag. Die Zahlen für meine Wohnstadt Haltern am See zeigten das ganze Problem des Ortes: Hier gibt es etwas mehr als 10.000 Wohngebäude für 39.000 Einwohner:innen. 6.390 dieser Gebäude, also fast zwei Drittel, sind Einfamilienhäuser, 2.500 sind Zweifamilienhäuser und nur ein kläglicher Rest Mehrfamilienhäuser. Wer hier mehr als ein Kind hat und mit überschaubarem Einkommen eine Wohnung sucht, ist aufgeschmissen, die gibt es nämlich nicht. Stattdessen gibt es viele Ein-Personen-Haushalte in den mehr als 6.000 Einfamilienhäusern.

Schweine | Damit es nicht wieder zu Verwirrungen kommt: Nach dem Schweinebild ist Schluss. Bitte würdigen Sie die präzise kommunizierte Erwartungshaltung des Pionierschweins (Mitte).